魚・肉① ~タンパク質~

こんにちは!今回コラムを担当させていただく「すず」です!よろしくお願いします。

突然ですが、小学校のとき、こんな言葉を耳にしたことはありませんか?

「赤色の食品は、体をつくるもとになります!」

この赤色の食品として代表的なものは、魚・肉・卵・大豆の4つの食品です。

これらの食品に含まれる、体をつくるもとになる栄養素と言えば、何を思い浮かべますか?

そう、タンパク質 ですよね。

五大栄養素のひとつでもあり、体の組織や調節機能に関わる大切な栄養素です。

ではタンパク質とはどのようなものなのでしょうか?

実は、20種類のアミノ酸が結合してできている化合物が、タンパク質なのです。

タンパク質の性質は、このアミノ酸の組み合わせによって異なります。

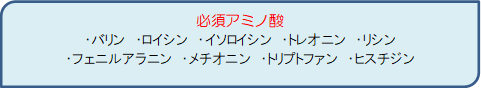

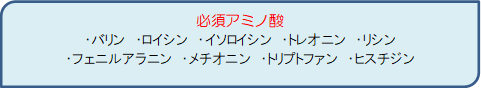

中でも、人が体内で合成できない9種のアミノ酸=「必須アミノ酸」を含むものは、

「良質タンパク質」と呼ばれているんです☆

最近話題の「BCAA」。聞いたこと、ありますか?

これは、必須アミノ酸であるバリン・ロイシン・イソロイシンの総称です。主に

アスリートなどスポーツをする人の中で、BCAAサプリメントを利用している場合が多いようです。

長く運動をすると体内でアミノ酸が分解され、エネルギーとして利用されます。

しかし、アミノ酸はタンパク質合成に必要な栄養素。分解されると、タンパク質の

合成に必要なアミノ酸が少なくなってしまい、少ない量の筋肉しか作られません。

そこで、BCAAサプリメントを摂取しておくと、

① 摂取したBCAAが分解され、筋肉中のアミノ酸の分解が抑制される。

② BCAAが代謝の調節因子としてはたらき、タンパク質合成を促進する。

という効果がある、と報告されています。

つまり、アミノ酸分解を抑え、タンパク質合成を促すことで、効率よく筋肉を作る手助けになるのが、BCAAサプリメントのメリットと言えますね。

「サプリメントを飲んでいれば、しっかり栄養がとれて、ムキムキになれるんだね!」

さて、本当にそうでしょうか?

実はBCAAサプリメントだけでは、まだまだ足りないんです!

サプリメントを飲めば、確かに、目的の栄養素は摂取できます。

けれど、筋肉をつくるには、ビタミンB1、B2など他の栄養素が必要なんですよ。

アミノ酸だけをとっていればいい、というわけではないんですね(– –;)

ビタミンのサプリ、ミネラルのサプリも一緒に飲まなければいけないのでしょうか?

いえいえ、もっと簡単に、栄養が摂れる方法があります。それはズバリ、

「バランスの良い食事をとること!」です☆

バランスの良い食事を心がけることで、ビタミンやミネラル、

タンパク質を同時にとることができます(^▽^*)

サプリメントに頼りすぎるよりも、バランスよく食べることに気を付けてみてください♪

食卓では、タンパク質の中でも、魚や肉といった動物性タンパク質に必須アミノ酸を含む食品が多いため、重要な供給源となっています。

| 食品名 |

タンパク質量(g/100g) |

| 牛肉(もも) |

18.3 |

| 豚肉(もも) |

21.3 |

| 鶏肉(もも) |

22.0 |

| 鮭 |

22.5 |

| うなぎ(養殖) |

17.1 |

| ホッケ(開き干し) |

20.6 |

では魚と肉、どちらがより多くのタンパク質を含んでいる

のでしょうか? 「肉の方が、多いんじゃない?」

そう思う方もいらっしゃると思います。

実は、魚も肉も20%程度のタンパク質を含んでいます。

タンパク質量はほとんど同じ!なんですね\(◎o◎)/!

「タンパク質量が同じ?なら、魚は嫌いだから肉だけ食べます!」

そんな風に思ったあなた、ちょっと待って!

魚や肉にはタンパク質以外にも、脂質やいろいろな成分が含まれていますよね?

魚・肉②では、脂質の中に含まれる、脂肪酸についてお話しします☆