京都おすすめカフェ紹介

皆さんこんにちは!

最近はパン屋さん巡りにはまっています

(先月は2回もパンが食べ放題のお店に行きました(^^; )

ちゃきです!

今日は、隙あらばカフェやごはんやさんをめぐっている

私がおすすめする京都のカフェを紹介したいと思います!

📍純喫茶 フルール

こちらは、阪急長岡天神駅すぐのお店です。

昔ながらの喫茶店というレトロな雰囲気のお店で、

お店の前には食品サンプルがずらり!

どれもとってもおいしそうです。

店の中もやはりレトロな雰囲気で、

照明も窓もカーテンもとても素敵です。

そのメニューの中でも特に私がおすすめしたいのがこちら!

ナポリタン・スパゲティグラタンです!

一見グラタンにも見えますが、チーズの下にはなんと、

ナポリタン・スパゲティが…!

おいしい(ナポリタン・スパゲティ)×おいしい(グラタン)が、

おいしくないはずがない!

と思いつつ一口…

とー――っても美味しい!♡

スパゲッティとチーズの味がマッチしており、

分かってはいましたが絶品でした!

ナポリタン・スパゲティとグラタン、重いかな?

と心配していましたが、その不安も何のその

友人と一緒にペロッと

ものすごいスピードで完食してしまいました

それどころかデザートも注文…

ケーキだけが来ると思いきや、フルーツもついてきて

なんだか得した気分になりました。

こちらもとっても美味しかったです♡

他にも、

The 喫茶店のプリン!

といった盛り付けがされたプリンや

プリンパフェもあり、

どれも美味しそうでした。

阪急京都線に乗ったり、近くに用があったりする際は、

是非、お店に足を運んでみてください♪

食べるのが好きな私ですが、運動習慣がなかったため、

自粛期間は友人と電話しながら

スクワットやプランクなど、筋トレを毎日行っていました

1人ではとても続けられませんが友人と一緒なら不思議と毎日

続くものだなぁと実感しました!

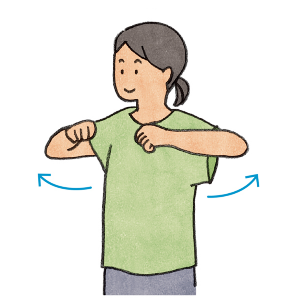

今でも、家で音楽をかけながらニートゥーエルボーなどを

行っています

〈ニートゥーエルボーの方法〉

- 両手は耳の横に

- 体をひねり、左ひざと右ひじをタッチ

- 逆側も同様にひねって、左右交互に繰り返す

音楽をかけながら行うと気分も上がるので

おすすめです!

これからの時期は暑いので

くれぐれも水分補給は忘れずに!

美味しいものを食べて、運動して、

夏の暑さに負けず、毎日健康に過ごしましょう♪