みなさん、こんにちは!!☺スティッチ大好きそのぴです✨

みなさんは、スティッチエンカウンターはご存知ですか?ディズニーランドのスティッチとお話ができるアトラクションです!行ったことがある方もおられるのではないでしょうか💓わたしは何度か行ったことがありますが、まだスティッチに話しかけてもらえたことはありません…😧そのスティッチエンカウンターのなかで、スティッチがみんなの写真を撮ってくれるの覚えていますか?でも、そのあとスティッチはそのカメラをなんと食べちゃうんです!!!😲「スティッチの歯ってどんだけ丈夫なんだよ😆!!」って感じですよね(笑)というわけで、今回のテーマは歯!歯周病についてお話したいと思います!!

いつまでも食事をおいしく食べて、健康でいるためには丈夫な歯でいることはとても大切なことです☺や歯科医師会などによって、80歳になっても自分の歯を20本以上残して健康に過ごそうという趣旨の「8020運動」が提唱されているんです!

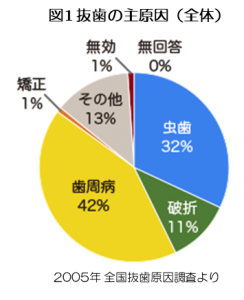

左のグラフからわかるように、歯が失われる原因として最も多いのが「歯周病」で42%を占めているんです😱

このことからも、歯周病を予防することが大切な歯を失わないために大切なことであることがわかりますね!

歯周病って聞いたことはあるけど、どんな症状かわからないという方もおられるのではないでしょうか?歯と歯ぐきのすきまから入ってきた菌が、炎症を引き起こしてしまって、歯を支えている骨を溶かして、グラグラにさせてしまう病気のことを言うんです😭

歯周病のこわいところは、虫歯とは違って痛みを感じないことが多いため、気付かないうちに進行していて、重症になってしまうことがあるということです😰

歯周病にならないことが歯を失わないために大切だということはわかったけれど、予防って具体的にどんなことをしていけばいいの😖?と疑問に思う方も多くおられると思います!歯周病の予防の基本は歯垢がつかないようにすることです。そのため、毎日の歯みがきや定期的な歯石除去も有効です👌

健康な歯をつくるためには、食事も影響するんです!丈夫な歯をつくるためには、カルシウムやリンなどのミネラルが大切です!ほかには良質なたんぱく質やビタミンA 🍅、ビタミンC 🍉、ビタミンD 🍄なども必要です♪いろいろな食品を組み合わせてバランスの良い食事をすることは、カラダの健康にとっても、歯の健康にとっても大切なことなんですね😄また、食物繊維の多い野菜や小魚、干魚などの噛みごたえのあるものをよく噛むことによって顎の骨を丈夫にして、歯についた菌や付着したものが除去されます。よく噛むことによって唾液の分泌も増えて、口の中の衛生にも役立ちます!

今日は、歯周病についてお話ししましたが、いかがでしたか??いくつになってもおいしくご飯を食べて健康でいられるように、日ごろから歯周病予防について意識してみてくださいね😊

参考

公益社団法人 千葉県栄養士会 「歯の健康と食生活」2018/11/13

https://www.eiyou-chiba.or.jp/commons/shokuji-kou/health_and_diet/hanokenkou/

厚生労働省 e-ヘルスネット 「歯の喪失の原因」2018/11/13

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth/h-04-002.html

厚生労働省 e-ヘルスネット 「歯周病」2018/11/13

https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/teeth-summaries/h-03