こんにちは!さやてぃんです!

今回はヨガの

合せき(がっせき)のポーズ ・かんぬきのポーズ

ランニングでオススメの御所コースをご紹介します!

ヨガ

合せきのポーズ、かんぬきのポーズは簡単なので、ヨガをしたことがない方も是非チャレンジしてみてくださいね!

合せきのポーズ

- 両足裏を合わせて座る。

- かかとを引きつけて、背筋を真っ直ぐと伸ばす。

- おへそを脚に近づけるように、ゆっくりと体を倒す。

- 体を曲げたまま止まり、深呼吸を繰り返す。

- 体を起こし、膝を立てて閉じた後、膝を左右に倒しながらお腹周りと腰回りを緩める。

- 気持ちいい程度に①から⑤を繰り返す。

ポイント

体勢が辛い方は、お尻の後ろに低めのクッションを挟むと楽になると思います!

余裕のある方は、体を倒した際に手を前方に伸ばしてみてください!

メリット

ポーズは骨盤周りの血行を促すことができます!

かんぬきのポーズ

- 膝立ちになる。

- 右脚を真横より少し前に伸ばす。

- 軸脚は脚の付け根の下に膝がくるようにする。

- 両手を体の横に揃え、息を吸いながら両手を横に広げる。

- 息を吐きながら体を右に少し倒す。右の掌を上向に右脚に添え、左腕は耳の横に持ってくる。

- 余裕のある方は、右手が足首に近づくように少しずつ体を倒す。

- 呼吸を続けながらポーズをキープする。

- 息を吸いながら体を起こし、手を横に広げる。

- 息を吐きながら手をゆっくりと下ろす。

- 左側も同様に行う。

ポイント

体を倒すときは、お尻が後ろにいかないように気をつけましょう!

ポーズをキープしているときは背筋を伸ばしましょう!

メリット

かんぬきのポーズは、肝臓や腎臓、肺の機能を高めることができ、血流の促進などにつながります!

ランニング 〜御所コース編〜

京都は盆地なので、起伏が少なく走りやすいコースがたくさんあります!

初心者の方、始めたいと思っていた方、親子で、、、など様々なニーズにぴったりな土地です。 そこで、京都市を中心にランニングコースを紹介していきます!

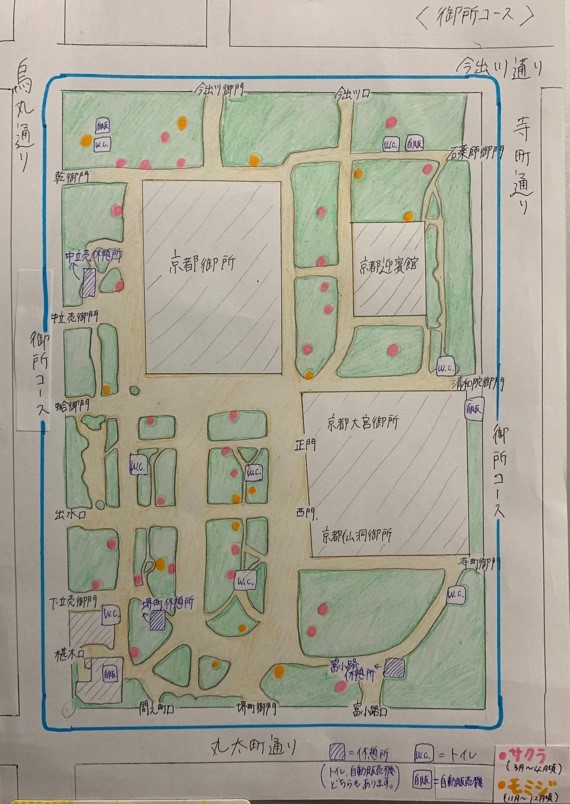

今回は、御所コースをご紹介します〜!

- コースの特徴

京都御所を中心に東西約700m、南北約1300mのほぼ長方形の御苑外周を走ります!

園内には売店やレストランの利用ができる休憩所があり、便利です。

緑や季節のお花が豊かなので、目でも楽しむことができます!!

御所コースの簡単な地図を描いたので、参考にしてください!

- 総距離:4 km

- トイレ:園内に数カ所設置

- 始点と終点:京都御苑

ヨガのポーズだけでなく、ランニングなどの有酸素運動も取り入れ、バランス良く運動しましょう!

また、ランニングを行う際は、熱中症や脱水症状に気をつけてくださいね。

次回は、夏までに引き締めようプロジェクト!第一弾として“くびれ”に注目します!

お楽しみに〜!

〈参考〉

【写真付き】ヨガの基本ポーズ43種類を紹介!

【ランニング・ジョギングコース】京都の初心者〜上級者向けおすすめコース・スポット15選