みなさん、こんにちは!しーちゃんです!

夏暑くてあんまり重たいものは食べたくないけど食べなきゃバテちゃう、、、そんな複雑な気持ちの時ありませんか?!そんな時におすすめの簡単丼レシピ紹介します!!

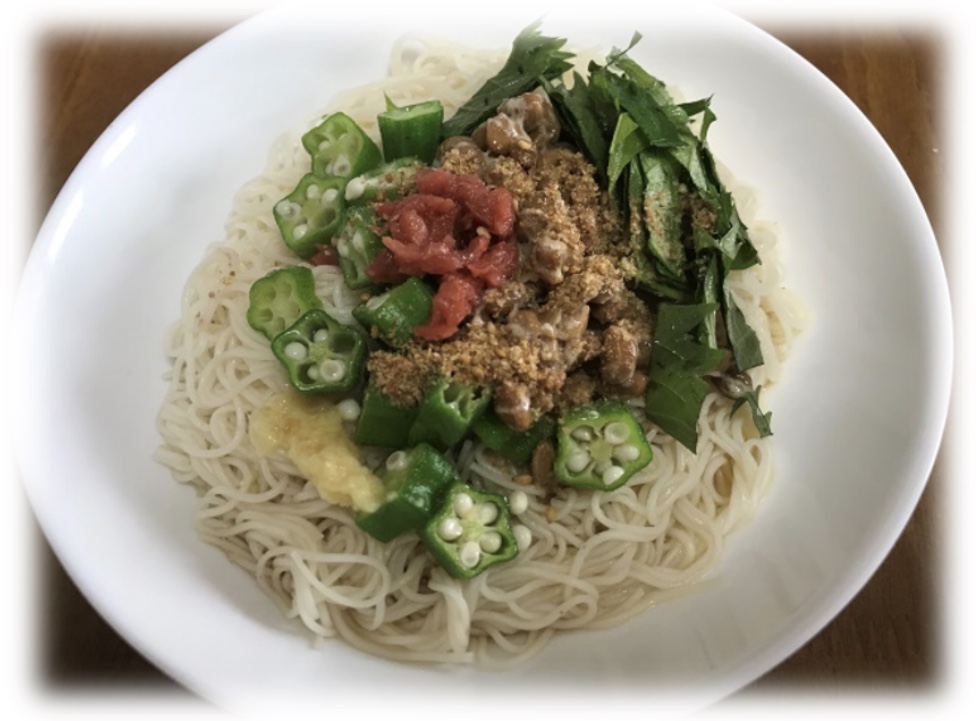

がっつりヘルシー?!ささみキムチ丼

♦︎材料(1人分)

・ささみ 2本

・キムチ 50gくらい

・きざみネギや豆苗 お好み

・ウェイパー(なければ中華だし) 小さじ1

(・水大さじ3)

・しょうゆ 大さじ2

・みりん 大さじ2

・砂糖 小さじ 2

・油 大さじ1.5

①ささみを一口大に切り、油を引いたフライパンで両面が色をつくくらいまで中火で焼く。

②ウェイパーを水に溶いてから①に入れ、弱火にして水分がだいたいなくなるまで蒸し焼きにする。

③②にしょうゆ、みりん、砂糖を入れて全体にからんだらキムチを入れてささみにしっかり火が入るまで炒める。

④ご飯の上に盛り、お好みでネギや豆苗をかける。

♦︎感想

本当に美味しいです!!脂っこいのが苦手な人もささみなので食べやすいはず、チーズなどのトッピングをしても美味しいかも?!

肉とキムチでエネルギー、たんぱく質、野菜もたっぷり、栄養満点です!!

ご飯さえあれば10分くらいで作れます。

1人暮らしの方にもおすすめ!

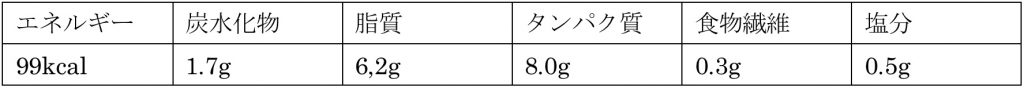

♦︎栄養価計算

| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食物繊維(g) | 食塩(g) |

| 489.3 | 35.9 | 20.2 | 28.8 | 1.4 | 8.3 |

次回は、桃モッツァレラをご紹介します〜!!