はじめまして!りっちゃんです!

今回は、お口の機能をアップさせる健口体操について紹介します。

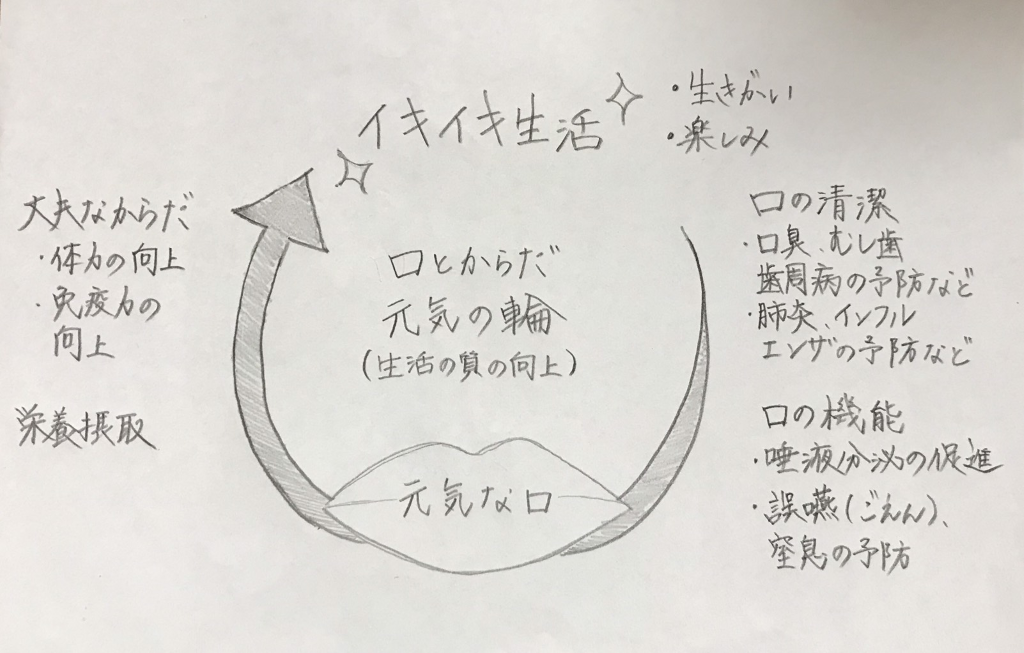

いつまでもおいしく食べ、楽しく話し、笑いある生活のために口の健康はとても大切です。「口の元気度」を保つために、「健口美」体操をはじめましょう!

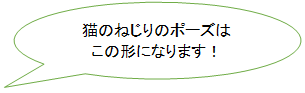

▶口には「食べる」、「話す」、「笑う」など、生活するうえで大切な役割があり、毎日イキイキ生活を送る為には口の機能(口腔機能)を維持向上させることが大切です。

▶口の機能の低下に早く気付き、保持増進していく為に「健口美」体操で口の元気度を高めましょう!

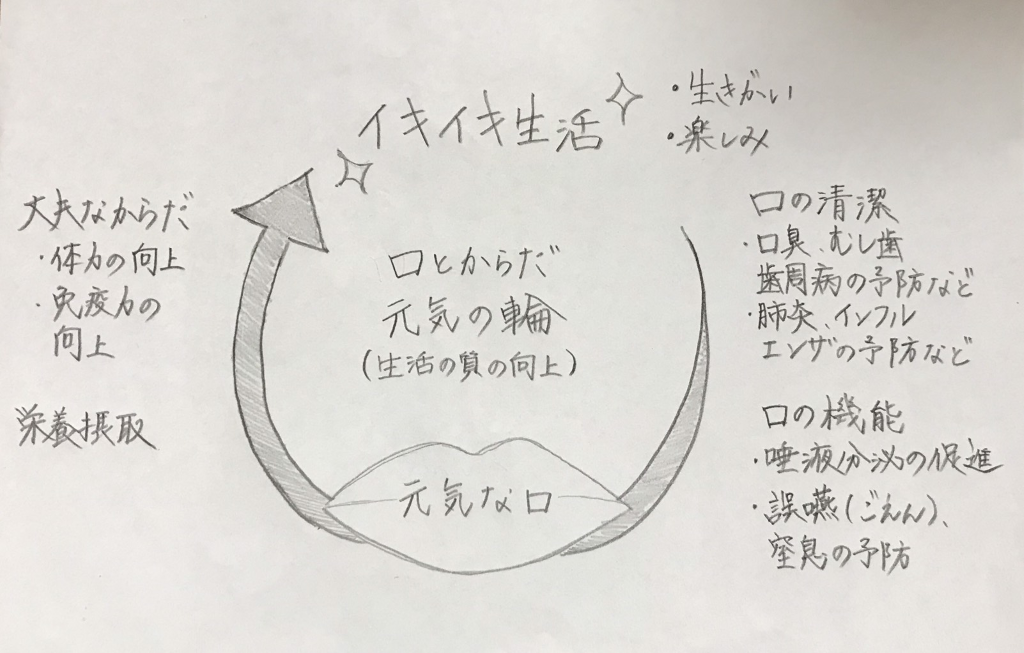

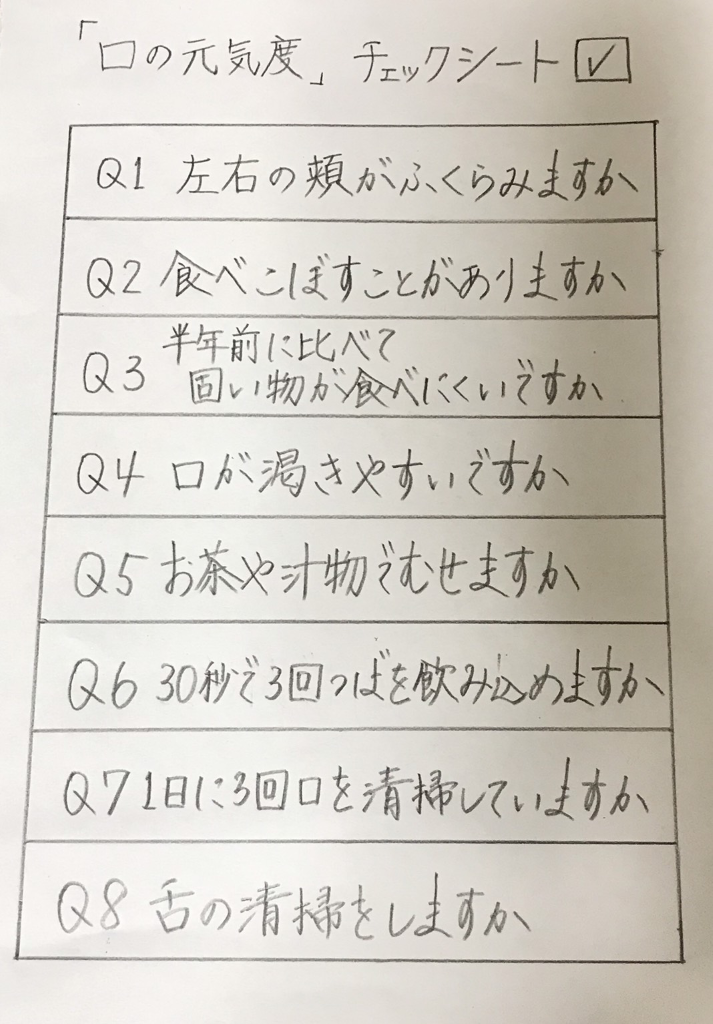

健口体操を始める前に、「口の元気度」チェックをしてみましょう!

マラソンなど、運動の前には手足を動かしたり、軽い準備体操をしますよね。

食事の前も準備体操が必要です。特に高齢者の方、むせや咳き込みのある方は健口体操がオススメです。

★舌やお口のまわりの筋肉をほぐし、血の巡りを良くしてから食事をしましょう。

★口の周りやベロの筋肉を鍛えることで、なめらかに動くようになり、

唾液もよく出るようになります。

★この体操を続けると飲み込みがスムーズになり、むせを防ぐことにも繋がります。

レクリエーションゲーム

楽しみながら口腔ケアに取り組んでみましょう!

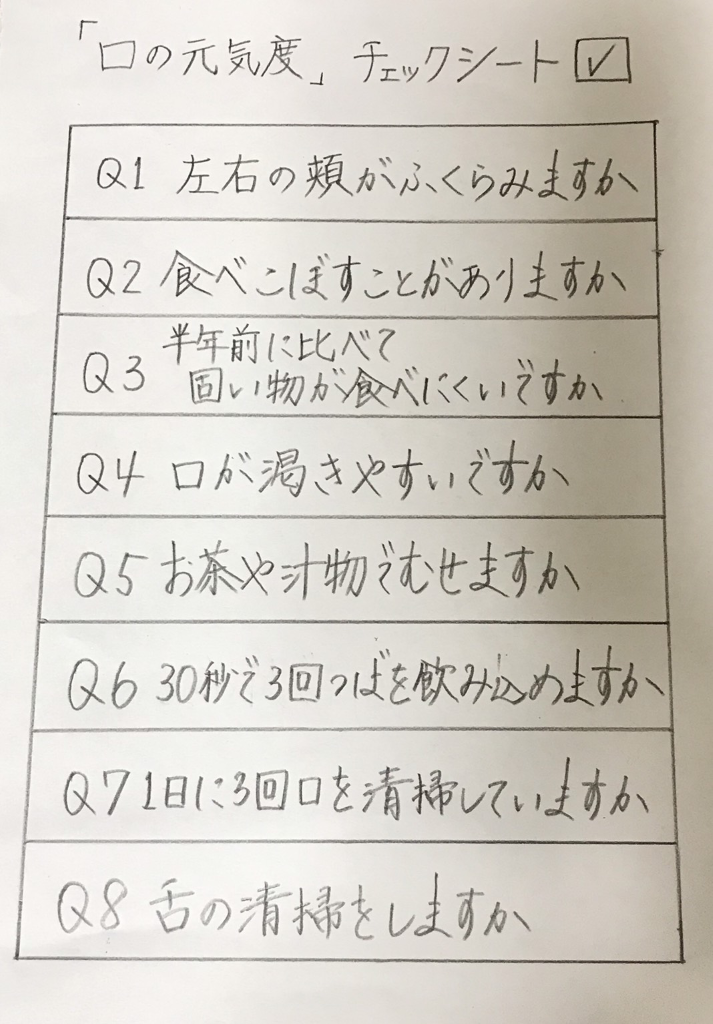

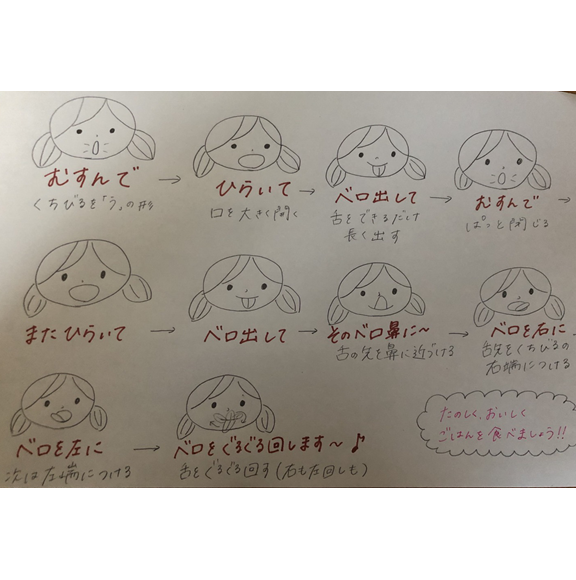

実施方法:「むすんでひらいて」のメロディに合わせて、口と舌の運動を行います。

<健口体操の歌と口や舌の動かし方>

♪むすんで

口を「う」の形にします。

♪ひらいて

口を大きく開けます。

♪ベロ出して

舌をできるだけ長く出します。

♪むすんで

口をぱぁっと閉じます。

♪またひらいて

口を大きく開けます。

♪ベロ出して

舌をできるだけ長く出します。

♪そのベロを上に

鼻をなめるつもりで舌を上に出します。

♪ベロを右に

出した舌を右に曲げます。

♪ベロ左に

出した舌を左に曲げます。

♪ベロをグイッとまわします

舌をまわします。

効果1

唇や頬の筋力を元気にすることで、明瞭な発音や食べこぼしの改善に繋がります。

効果2

よくかむことにより、唾液もよく出るようになり、おいしく安全に食べられます。

効果3

飲み込みに関連する筋肉を元気にすることで、「むせ」などの症状の改善に繋がります。

効果4

口を清潔に保つことは、虫は、歯周病、口臭などの口のトラブルだけでなく、誤嚥性肺炎の予防にも繋がります。

《フレイル予防のための健口5訓》

①鼻から深く口からゆっくり深呼吸

②会話や歌で口の動きをなめらかに

③規則正しくバランスの良い食事

④しっかり噛んで食べたら清掃

⑤大いに笑って心にも栄養を

※注意事項

トレーニングは無理のない範囲で行ってください。

トレーニングを続けても効果が現れない場合もあります。

1年に2回は歯科医院で定期健診を受けましょう。

〈参考〉

健口美体操

https://www.lion-dent-health.or.jp/kenkobi/