こんにちは、みかちんです!

前回は動的ストレッチと静的ストレッチについてお話ししましたが、今回はそれぞれの具体的なストレッチをいくつかご紹介します!

運動前や運動後、寝る前にぜひ試してみてくださいね!

◯動的ストレッチとは…

・腕や足などを中心にいろいろな方向に動かすこと

・運動前のウォーミングアップとして行う

○動的ストレッチの効果

・トレーニングの効果を高める

・怪我を予防する

◯動的ストレッチの方法

動的ストレッチとして最も有名で効果的な方法はラジオ体操です。ラジオ体操を行う事で運動を行うための準備ができます。運動効果をより高める動的ストレッチをいくつかご紹介します!

■上半身

肩甲骨の動的ストレッチ

足を腰幅から肩幅くらいまで開き、両手を肩に当てます。肘を大きく回すようにして腕を回していきましょう。この時に肩甲骨の動きを感じながら行うことがポイントです。左右10〜15回を目安に行いましょう。

胸の動的ストレッチ

腰幅から肩幅くらいまで足を開き、胸の高さまで腕を持ち上げましょう。反動をつけながら胸が広がるように両手を広げていきます。伸ばしきった反動でまた始めの姿勢に戻りこれを繰り返します。10〜15回を目安に行いましょう。

☆腕はあまり下がりすぎないようにしましょう。

■下半身

ハムストリングス(太もも裏側)の動的ストレッチ

歩きながら、タイミングをとり勢いよく片足を振り上げます。振り上げた足のつま先を足と反対側の手で掴みましょう。左右リズムよく行うことがポイントです。左右10回を目安に行いましょう。

☆つま先をつかむことを意識しすぎて上半身が丸まってしまうと十分にストレッチすることができないので注意しましょう。

大腿四頭筋(太もも全面)の動的ストレッチ

このエクササイズはランニングなどをしながら行います。お尻に手を置いて、軽く走りながらかかとがお尻に着くように足をあげましょう。膝を曲げているときに大腿四頭筋が伸びていき、ストレッチをかけていきます。ゆっくりなペースで走りながら行い10〜15m間を目安に行いましょう。

股関節の動的ストレッチ

綺麗な姿勢で立った状態から片足を持ち上げます。膝の頭を中心に後方から回すようにして股関節を回していきましょう。上半身が正面を向いた状態で行うことがポイントです。左右10回を目安に行いましょう。

◯静的ストレッチとは…

・筋肉を一方向に伸ばすこと

・主に運動後のクールダウンとして行う

○静的ストレッチの効果

・疲労回復

・柔軟性の維持・向上

・リラックス効果

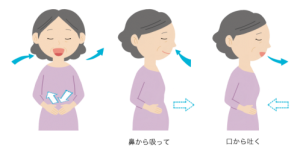

☆静的ストレッチは、反動を利用しないこと、痛みを感じるところまで伸ばさないこと、リラックスし、自然な呼吸のままで行うことがポイントです!

これらのポイントに注意して、15~30秒ほど目的の筋肉を伸ばします。

◯静的ストレッチの方法

■上半身

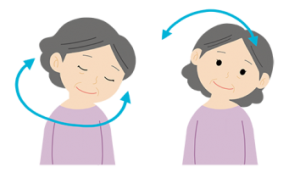

首のストレッチ

首まわりの筋肉をストレッチします。手で鎖骨周辺に頭を引きつけます。10〜20カウント、キープします。

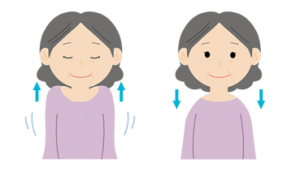

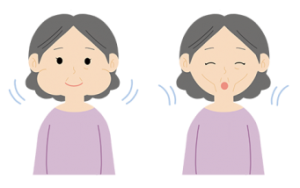

肩甲骨のストレッチ

後ろで手を組んで、肩甲骨を寄せるストレッチをします。上半身を前に倒したり後ろに起したり、左右方向に動きを加えるのも効果的です。

上体反らし

ヒザをつけたまま両手を上にあげ手首を掴みます。体を上に伸ばしながら上体を反らし、そのまま左右に倒します。足を入れ替えます。お腹に片手を添えながら前に出した足と反対側の腕を上げて、斜め後ろにストレッチをかけます。反対側も行います。

☆つま先を立ててヒザを浮かせるとアキレス腱も伸ばすことができます。

■下半身

梨状筋(お尻の筋肉)

片足だけ胡坐の形で座り、反対の足で跨ぐように足を立てます。立てた足の膝を胸に付けるように抱き寄せます。身体を立てた足側に倒すとさらに伸びます。

膝抱えストレッチ

膝を抱えて丸くなり、後ろに倒れます。足を引きつけることで腰やハムストリングのストレッチになります。その後、片足を伸ばします。膝ウラがなるべく床から離れないようにします。伸ばした足のモモ前もストレッチがかかります。

腰の回旋ストレッチ

写真の体勢をとり、大きく左に開いて顔も左指先のほうを向けます。リラックスしながら10カウント数えてください。反対側も行います。

運動の前に行う動的ストレッチ、運動の後や寝る前に行う静的ストレッチをご紹介しました。それぞれのストレッチをうまく取り入れて、スポーツをさらに楽しんでくださいね!