アプリの使い方動画です!ぜひ参考にしてください!

★食事の登録・削除方法について

★コラムの閲覧方法

★NANI’Sキッチンの閲覧方法

★野菜を育てるの使い方

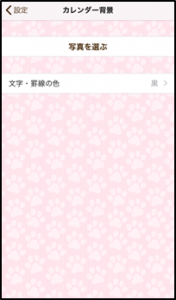

★カレンダー背景の写真・文字の色の変更方法

食事管理アプリ「ニャに食べた?」の情報ブログです。

アプリの使い方動画です!ぜひ参考にしてください!

★食事の登録・削除方法について

★コラムの閲覧方法

★NANI’Sキッチンの閲覧方法

★野菜を育てるの使い方

★カレンダー背景の写真・文字の色の変更方法

こんにちは。今年は夏が暑すぎて野菜が高くなったり、台風で田んぼの稲がやられてしまったり農家の方々がダメージを受けたニュースをたくさん見ました。たまちゃんの所属するゼミでは農家の方にお世話になって野菜や稲を植えたりしているので悲しくなりました(T_T)

日本で食べられている野菜や穀物はどこで作られているか知っていますか?畑?田んぼ?

もちろん田畑で作られているんですが、日本の場合、食料の半分以上は海外からの輸入に頼っています。

食料が自分の国でどのくらい作られているかを示す指標を「食料自給率」と言います。今回のテーマは食料自給率です(^^)

食料を生産するには広大な土地が必要です。オーストラリア、カナダ、アメリカなど土地がたくさんある国では必要とする食料の多くを自国で作ることができるので、食料自給率が高くなります。しかし日本はどうでしょうか?島国で狭い国土ですよね。

なので自分たちで食べる農産物をすべて作ることは難しく、平成29年度の食料自給率はカロリーベースで38%となりました。また、日本は政治的に農業よりも工業を優先したことも関係しています。工業製品の輸出で豊かになったことで、贅沢な生活になり、米や魚が中心の生活からパン、麺類、肉類中心の西洋化へと食生活は変化しました。そして小麦などをはじめとした食料を海外からの輸入に頼るようになったのです。

日本の場合、海外から輸入する方が安い農産物が多いため、それらに頼っています。しかし、安いからと言ってみんなが海外の食料を消費するようになると、日本の農家さんはどうなってしまうでしょう?自分たちが一生懸命作ったものが売れない。そんな悲しい事態になりますよね。

農業は自然を相手にする仕事なのでお金に変えられない価値があります。その分とても難しい仕事です。その仕事を受け継ぐ若い人が増えることは日本にとってとても明るい話題となります。

農家の方が作ってくれた食料をありがたく食べることで日本の農業発展にもつながります。

そして、もう1つ大事なことに気づいてください!今のように平和な世の中であると海外から農産物を輸入することは簡単です。しかし、干ばつやハリケーンなどの災害、紛争などが起こると海外の食料を日本に送ってもらうことはできなくなってしまいます。将来、食料が手に入らないという事態が起こるということもあり得るのです(>_<)

毎日当たり前にご飯が食べられるということ、美味しい食料があるということはとっても恵まれた環境なのです。地元の農家さんに感謝して野菜などを残さず食べる、すなわちフードロスを減らすことや、地元の作物を食べる事(地産地消)で輸入の際にかかるエネルギーを減らすことは、結果として地球温暖化の防止になります。今のような豊かな食生活をこれからも続けていくためには地産地消を進めることもとても大切なんですよ(*^_^*)

今は当たり前に食材が手に入る社会ですが、日本の食糧輸入の課題にも意識を向け、国内で生産されるものを積極的に食べるようにしたいですね♪

<参考> 「世界と日本の食料問題 食料自給率を考える」 株式会社太洋社

みなさん!こんにちは!料理担当のささべーです!🐰

今回はデザートの紹介です!甘いデザートが大好きな方は必見ですよ!

甘くておいしいだけでなく、栄養面も考えたデザートを紹介します!

栄養たっぷりデザート!♡

黒ゴマプリン

材料(4人分)

練りごま(黒) 15g

アガー 小さじ2+1/2

砂糖 50g

牛乳 350g

生クリーム 100g

作り方

①鍋にアガーと砂糖を入れ、混ぜておく。アガーはしっかり沸騰させて溶かすことが重要!!

②①に牛乳、ねりごまを入れ木べらで混ぜながら火にかける。

③沸騰したら火を止め、生クリームを加える。

④粗熱を取り、器に入れて冷蔵庫で冷やし固める。

アガーは常温で固まるので使い勝手がいいです!夏場でも室内に置いていても溶けださないです。なめらかな食感が特徴です!

黒ゴマは老化予防に効果的だニャ!黒ゴマの黒い皮の中にはポリフェノールの一種であるアントシアニンを含んでいて抗酸化作用があるんだニャ!また、抗酸化作用がある食材は認知症の予防にもつながるニャ!😌

| エネルギー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩(g) | |

| 合計(1人分) | 229 | 5.3 | 15.4 | 17.9 | 0.2 |

白ごまに変えてもおいしいニャ!♡

みんなも作ってほしいニャ!♡

読んだことある?食品表示!

みなさんこんにちは!お菓子を食べながらパッケージの表示を見て、カロリーの多さに驚き、半分を弟にあげちゃう「すず」です☆ 今回もよろしくお願いします^▽^

食品のパッケージにはカロリー表示だけではなく、原材料や賞味期限、アレルギー表示、どこで作られたものか…など、様々な情報が書かれていますよね。

この食品表示、実は「食品表示法」によって、内容が定められているんです!

▼食品表示の目的

①食品を摂取する際の安全性を確保すること

②一般消費者の自主的かつ合理的な 食品選択の機会を確保すること

安心して食品を食べるために、大切な役割をしてくれるのが食品表示なんですね。

ここでは、みなさんが一番目にすることの多い、加工食品の表示を例に見ていきましょう!

| 名 称 豆菓子

原材料名 落花生、米粉、でん粉、植物油、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、 食塩、砂糖、香辛料 添 加 物 調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、紅麹) 内 容 量 100g 賞味期限 2019.2.16 保存方法 直射日光を避け、常温で保存してください。 製 造 者 ○○食品株式会社 +AK 東京都千代田区××-△△ |

| 栄養成分表示1本(200ml)当たり

エネルギー 139kcal たんぱく質 6.8g 脂 質 8.0g 炭水化物 10.0g 食塩相当量 0.2g カルシウム 227mg |

原材料名に注目すると、使われている食品の名前が書いてあります。

これは、量が多い順に書かれているのがポイントです!(^ω^)

次に、賞味期限は、未開封の状態で品質の保存が充分にできる期限のことです。

期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではないんですよ!

一方で、消費期限は、未開封の状態で品質が保たれる期限のこと。劣化が早い食品に

表示されているため、期限を過ぎた食品は、安全とは言えません(×0×)!

また右側の栄養成分表示は、エネルギー、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の

項目が必ず表示され、食品に合わせて項目が追加されることがあります。

さらにアレルギーを持つ人も、安全に食品を選択できるよう、アレルギー表示が定められています。次の7品目は、深刻なアレルギー症状を起こす場合が多いことから、特定表示食品と呼ばれ、表示が義務付けられているんです。

▼表示されるアレルギー物質

| 必ず表示される7品目(特定原材料) | 卵・乳・小麦・落花生・えび・かに・そば |

☆機能性表示ってなんだろう?

みなさん、こんなキャッチコピーを見たことはありませんか?(・・?

「おなかの調子をととのえる」「脂肪の燃焼をたすける」などなど…

その食品に、健康増進のための+αの機能がありますよ☆という表示ですよね!

これらは、機能性表示と呼ばれていますが、全ての食品に表示できるわけではありません!

①消費者庁長官から認可を受けた、「特定保健用食品(トクホ)」

②国が定めた基準を満たしている、「栄養機能食品」

③事業者の責任で、機能の科学的な根拠を届け出た「機能性表示食品」

この3つのうち、どれかに当てはまる食品だけが、機能性表示を行うことができるんです!

機能性表示に関しては、コラムの青年カテゴリーにも記事があるので、

興味のある方はぜひそちらも読んでみて下さい☆

☆強調表示って知ってる?

一方で、強調表示はこんなキャッチコピーのことを言います(◎ω◎)!

「カロリーゼロ」「低脂質」「高タンパク質」「食物繊維入り」といった表示ですね。

カロリーが気になる私は、ついついカロリーゼロの表示につられてしまいます^^;

この表示には、実は基準があるんです!その基準の一部をまとめてみました☆

| (100gあたり) | 含まないことを示す | 低いことを示す |

| 具体例 | 無・ゼロ・ノンなど | 低・控えめ・ライトなど |

| 熱量(カロリー) | 5kcal未満 | 40kcal未満 |

| 脂質 | 0.5g未満 | 3g未満 |

| 糖類 | 0.5g未満 | 5g未満 |

な、な、なんと…カロリーゼロは0kcalでなくても表示できてしまうんですね!?

脂質や糖質も、ごく微量であればゼロ、と表示できるなんて…驚きです!

さて、みなさんいかがでしたか?食品表示は、食品を選ぶとき、食べるときにとても大切な情報源になります。普段は食品表示なんて見てないよ!という人も、この機会に

ぜひ、パッケージを見てみて下さいね☆

食品への目線が少し変わるかもしれませんよ(^o^)丿

認知症予防の食事

こんにちは。おぎゃわです。だんだん涼しくなってきて秋が近づいてきました。秋と言えばおいしい旬の食べ物がたくさんありますね。私はさんまが好きです。さんま等の魚にはDHAやEPAがたくさん含まれています。これらの栄養素は認知症予防に効果があるんです!今回のコラムはそんな認知症予防の食事についてお話しします。

まず認知症を予防するためには脳の健康を維持することが大切です!そのためには生活習慣病を予防、改善することや食事を通して老化を予防することが大切です。

認知症を予防する食事のポイント

栄養バランスの良い食事をすることは、生活習慣病の予防に繋がります。また肉類だけでなく、魚を食事に取り入れてみましょう。魚に含まれるDHAは脳の構成成分であり認知症の予防に、EPAは血管を広げて血行を促進することで生活習慣病の予防に効果があります。DHAやEPAはさんまやあじ、いわし、さばに多く含まれます。また、野菜を積極的に摂取することで生活習慣病や、アルツハイマー病を予防する事が出来ます。

摂取カロリーのとりすぎに気をつけることで肥満を予防することが出来ます。肥満はアルツハイマー型認知症になりやすいだけでなく高血圧や糖尿病になるリスクを高めます。

また、カロリーの摂取不足にも注意が必要です。カロリーの摂取不足だと、低栄養につながり、低栄養だと以前コラムで紹介したフレイルやサルコぺニアになるリスクが高まります。フレイルやサルコぺニアが進行すると要介護状態につながり認知症のリスクが高まります。

ではどのくらいカロリーを摂取したらいの?と疑問に思った方は初回のコラム「自分に必要なエネルギー量を計算してみましょう!」を読んでみてください!

脳血管性認知症は脳梗塞と関係があります。脳梗塞は高血圧と関係していることが多く、高血圧予防のために減塩をし、血圧を下げる働きをするカリウムを多く含む野菜や果物、海藻類を摂取することが大切です。脳梗塞を防ぐことで脳血管性認知症の予防に繋がります。

糖尿病や耐糖能異常は脳血管性認知症やアルツハイマー型認知症の発症リスクを高めます。血糖をコントロールするために糖分の高いお菓子を食べ過ぎないようにし、うどんやパンだけの食事でなく、血糖値を下げる働きをする食物繊維を多く含む野菜やきのこ、海藻類を積極的に摂取しましょう。

いかがでしたか?食事の内容を見直すことも大切ですが、調理を自分ですることも認知症予防としておすすめです。調理では何を作るか、どうやって作るのかなど頭を使うと同時に立って体を使って行うので頭と体、両方使うことが出来ます。

次回は認知症を予防する運動についてお話しします!

<参考>

健康長寿ネット「認知症を予防する食事とは」

https://www.tyojyu.or.jp/net/kenkou-tyoju/eiyou-shippei/yobou-nichi-shokuji.html

認知症を予防する運動

みなさんこんにちは。おぎゃわです。私は学生時代、走ることが好きで時間があると外を走ることが趣味でした。家から20km先の祖母の家まで走って遊びに行き、驚かれたことが今でも良い思い出です。走ったり歩いたり、運動は気分転換やストレス解消にもなっていいですよね。今回はそんな運動と認知症についてのお話です。

認知症を予防するための運動としてはまず、週2~3回以上、30分以上運動することです。主として歩くことが勧められます。

運動をすることも大切ですが、コグニサイズも脳と身体の機能の維持に効果的です。

コグニサイズとは?

国立長寿医療研究センターによって開発された身体と脳(計算、しりとりなど)の運動を組み合わせ、認知症予防を目的とした取り組みの総称を表した造語です。英語のコグニション(認知) とエクササイズ(運動) を組み合わせてコグニサイズと言います。

コグニサイズの目的は、運動で身体の健康を促すと同時に、脳の活動を活発にする機会を増やし、認知症の発症を遅らせることです。

ではコグニサイズをやってみましょう!

下のリンクをタップしてください!

⇓

いかがでしたか?

他にも運動しながら4の倍数で手を叩く、またはしりとりをしながら運動するのもコグニサイズになります!

できれば運動を行う皆で一緒にコグニサイズをすることで、間違えて笑って、試行錯誤しながら楽しんで行ってみてくださいね!

この前の土曜日の朝、久しぶりに自分でコーヒー淹れたらとってもおいしくできて朝から幸せになったたまちゃんです。コーヒーはゆっくりしたいときもやる気を出したいときもいつでも元気をくれる私にとっては欠かせない飲み物です(^^) でも、カフェイン中毒という言葉を耳にするので飲み過ぎには注意しないといけないなと思っています。

「カフェイン」って耳にしますが、それが何かを説明することは難しいですよね・・・。カフェインとはコーヒー豆、茶葉、カカオ豆など天然の食品成分の一つです。この中で、コーヒーと茶葉からの摂取量が最も多く、またカフェインは清涼飲料水などに苦味を付与するなどの目的で使用されています。

コンビニなどで販売されている眠気覚まし!とうたったドリンクや「エナジードリンク」には、コーヒーやココア、茶葉よりさらに多くのカフェインを含む場合もあります。

| 食品名 | カフェイン濃度 |

| コーヒー | 60mg/100ml |

| 玉露 | 160mg/100ml |

| 紅茶 | 30mg/100ml |

| ウーロン茶 | 20mg/100ml |

| エナジードリンク | 36~150mg/1本 |

カナダ保健省(HC)によると1日のカフェイン摂取量は健康な成人で400mgまで、妊娠中および授乳中の女性については300mgまでとされています。健康な人に比べ妊婦さんの摂取量が低いわけは、カフェインの過剰摂取により中枢神経系の刺激によるめまい、心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠症、などの健康被害をもたらす恐れがあるからです。さらに流産や新生児の低体重のリスクを高める可能性があるためです(>_<)自分が好きなだからと言ってカフェイン飲料をたくさん飲むことは胎児に影響を与えてしまうのです!!

カフェインを含む食品を知る事、またどのくらい含まれるか知る事は自分の健康のためや子供への影響の理解にもつながるので、しっかりと知った上でドリンクを選びましょう☆

コーヒーなどが好きな人は、最近販売されているデカフェドリンクなどを利用してみるのもいいですね♪

<参考>「食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A~カフェインの過剰摂取に注意しましょう~」 厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000170477.html

食品安全委員会Food Safety Commission

http://www.fsc.go.jp/factsheets/index.data/factsheets_caffeine.pdf

こんにちは。9月終わりごろから雨が多くなってきて少し憂鬱なたまちゃんです。この前、病院に通っている母方の祖母のお見舞いに行くと、コップではないじょうろのようなもので水を飲んでいて不思議に思いました。しかも、サラサラ流れる水ではなくとろ~としていたので何が入っているのかと気になり聞いてみました!すると、「水がのどに詰まるからとろみをつけている」と驚く答えでした 😯 高齢になってくると、水分を取る時までのどに詰めたり、変なところに入ってむせたりしないように注意しなければいけないのかと思うと少し怖いですね(>_<)

なぜ、高齢になると食べ物を飲み込むことが難しくなってしまうのでしょうか?原因は唾液の分泌量の低下や、嚥下反射の低下などです。嚥下とは食べ物を口に入れて噛み砕き、胃に送るまでの反応のことです。この一定の動作内での反射運動を自分の意志でコントロールすることはできません。そして加齢により、この反射運動が鈍くなってしまうのです。しかし反射運動が鈍くなってしまった方でも食べやすいようにする方法があります。それは、「食塊」すなわち「つなぎ」という工夫です☆食べにくいものを食べやすいようにまとめる役割をするのがつなぎです!!

「つなぎ」と聞くとハンバーグなどをつくる時の卵などをイメージするかもしれませんが、実はいろんなつなぎが存在します(^^)v

①卵:ハンバーグや肉団子のつなぎの他、卵とじは野菜などの食材を半熟にまとめて仕上げることができます。

②小麦粉、パン粉、上新粉:食材から出る水分を吸いこみまとめます。

③里芋、山芋、蓮根などをすりつぶし加熱したもの:粘りのある食材に肉などと合わせることでより柔らかく仕上げることができます。すこし粘りがあるので喉を通る時滑りやすくなる効果もありますよ☆

④マヨネーズなどの油脂:蒸したジャガイモなどのパサつきのあるものも油脂でコーティングさせるとなめらかな食感となります。しかし、油脂類はエネルギー量が高いので使い過ぎには注意してください!

⑤豆腐やみそ、練りごまなど和え衣となる食材:白和えの豆腐、胡麻和えの練りごま、おろし和えの大根おろし、少し洋風なヨーグルト和えのヨーグルトは和え物の食材をまとめます。ばらついてしまうとのどに詰まりやすい食材をまとめて仕上げることができます(^^)

⑥ゼラチンや寒天などのゲル化剤:水やお茶など固めて(とろみをつけ)食べやすくします。とくにゼラチンはこの効果に優れ、水分をまとめてくれるので喉を通過しやすくします。寒天は作る濃度によって口の中でばらつく硬さに仕上がるので使用の際は注意が必要です!

歳を取っても食事することが生活の楽しみになるように工夫して、自分の口からエネルギー補給することが一番の元気の源になります!(^^)!ですから、皆さん、食べやすくするための手間を惜しまず調理してみてください♪

<参考>「在宅生活を支える!これからの新しい嚥下食レシピ」 株式会社 三輪書店

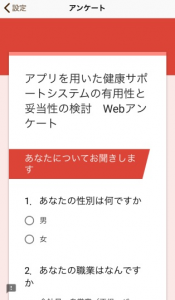

アンケートにご協力ください!

こんにちはアプリ班です!いつも「ニャに食べた」をご利用頂きありがとうございます。だんだんと涼しくなってきてすっかり秋になってしまいましたね。

私たちの大学で冬に開催される卒論発表会が近づいて参りました。私たちアプリ班は「ニャに食べた」でのアンケート結果をもとに、卒論を発表します。つまり、利用者の皆さんにアンケートにお答え頂かないと卒論が書けません 😥

10月末までアンケートを集計しますので、どうかご協力お願い致します。

アンケートの回答方法を説明致します。

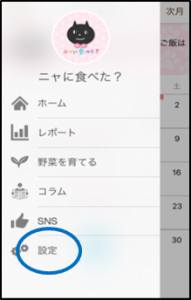

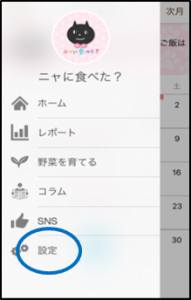

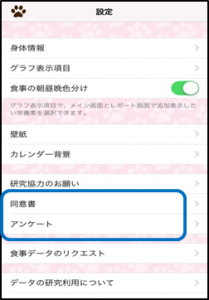

①設定をタップ

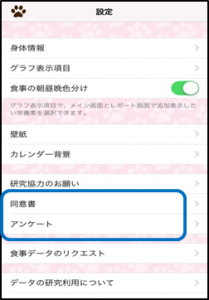

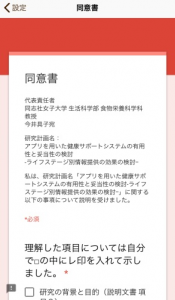

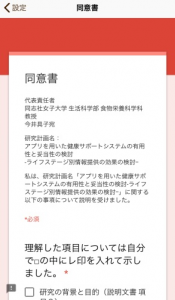

②同意書をタップ

③同意書に回答

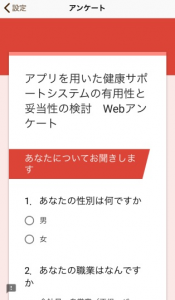

④アンケートに回答

アンケートにお答えいただいた方には…

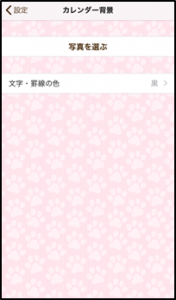

特典1 背景の色が変えられる!

背景の変え方

①設定の壁紙をタップ

②好きな色を選択して下さい

特典2 好きな写真をカレンダーの背景に!文字の色を変えられる!

背景、文字の色の変え方

①設定のカレンダー背景をタップ

「写真を変更」をタップで好きな写真に、「文字・罫線の色」をタップで好きな色に変えられます。

私も設定してみると…

壁紙をオレンジに、背景を串カツに、文字を水色にすることが出来ました 😀

みなさんの協力なしでは卒論が書けませんのでご協力、よろしくお願いいたします!!!

公衆栄養学研究室 アプリ班

アンケートにご協力ください!

こんにちはアプリ班です!いつも「ニャに食べた」をご利用頂きありがとうございます。だんだんと涼しくなってきてすっかり秋になってしまいましたね。

私たちの大学で冬に開催される卒論発表会が近づいて参りました。私たちアプリ班は「ニャに食べた」でのアンケート結果をもとに、卒論を発表します。つまり、利用者の皆さんにアンケートにお答え頂かないと卒論が書けません 😥

10月末までアンケートを集計しますので、どうかご協力お願い致します。

アンケートの回答方法を説明致します。

①設定をタップ

②同意書をタップ

③同意書に回答

④アンケートに回答

アンケートにお答えいただいた方には…

特典1 背景の色が変えられる!

背景の変え方

①設定の壁紙をタップ

②好きな色を選択して下さい

特典2 好きな写真をカレンダーの背景に!文字の色を変えられる!

背景、文字の色の変え方

①設定のカレンダー背景をタップ

「写真を変更」をタップで好きな写真に、「文字・罫線の色」をタップで好きな色に変えられます。

私も設定してみると…

壁紙をオレンジに、背景を串カツに、文字を水色にすることが出来ました 😀

みなさんの協力なしでは卒論が書けませんのでご協力、よろしくお願いいたします!!!

公衆栄養学研究室 アプリ班