口の話②~飲み込み(嚥下)~

みなさんこんにちは!今回もコラムを担当させていただきます「すず」です!

よろしくお願いします☆

さて、前回のコラム、「口の話①~口腔ケア~」はいかがだったでしょうか?

今日は、「飲み込み」についてお話をしていきたいと思います(*^_^*)

食べ物を食べるとき、飲み込む動作を行いますよね。これを嚥下(えんげ)と言います。

ですが、この飲み込みがうまくいかないと、食べ物が間違って肺に送り込まれることがあります。これを誤嚥(ごえん)と言います。

例えば、あわてて食べた時にむせたり、せき込んだりすることがありますよね。これは間違って肺に入ってしまった食べ物や唾液を外に出そうとしているんです。

しかしうまく出せずにいると、肺の中で細菌が増殖し、誤嚥性肺炎を引き起こしてしまうんです!(>_<)

そんな誤嚥のリスクを少なくするためにも、前回お話しした機能的口腔ケアや、唾液腺マッサージが大切なんですよ!

唾液や咀嚼は、誤嚥を防ぐ大切な役割を担っているのです。

嚥下機能をしっかりと保っていくため、今回もお口の体操を紹介したいと思います!

☆嚥下体操☆

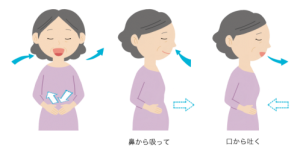

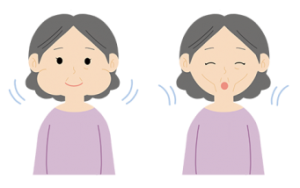

①ゆっくりと深呼吸をします(数回)

まず、口から息をゆっくりと吐き出してから、

鼻から吸い込みます。手をお腹にあてて、吐く時に

お腹がへこみ、吸う時はお腹が膨らむように。

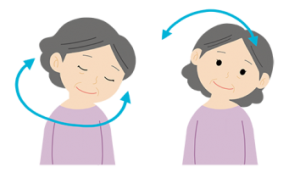

②ふつうに呼吸しながら、首をゆっくりと回します。

右へ1回、左へ1回、左右に1回ずつ。

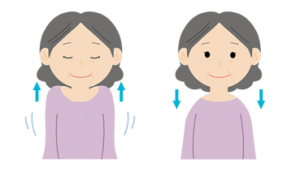

③肩の運動をします。(2~3回)

肩をすくめるように上げ、すっと力を抜いて下へ下します。

次に、肩を中心に両手をゆっくりと回します。

④上体を左右にゆっくり倒します。

⑤頬をふくらませたり、ひっこめたりします。(2~3回)

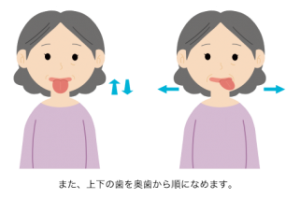

⑥大きく口を開いて、舌を出したりひっこめたりします。

さらに左右の口角をなめるように動かします。(各2~3回ずつ)

⑦「パパパ・ラララ・カカカ」または「パ・ラ・カ」と

ゆっくり発声します。はじめはゆっくりと繰り返し、次に早く

5~6回繰り返します。

パ音・・・唇をしっかりと閉じる運動になります

ラ音・・・舌の前方を鍛える運動になります

カ音・・・舌の奥の部分を鍛える運動になります

⑧口をすぼめて息を強く吸い、冷たい息がのどに当たるようにして

のどの感覚をリフレッシュします。

⑨額に手を当てて押さえ、そのままおへそを覗きこむように

強く下を向きます。その後、ゆっくり5つ数えながら

6~7秒保ちます。また、1から5まで数を唱えながら、

それに合わせて下を向くように力を入れてください。

⑩ゆっくりと深呼吸をし、唾液を飲み込んで、

のどの動きを確かめたら嚥下運動は終わりです。

この嚥下運動は、食事の前に行いましょう!(^^)

嚥下機能や口腔機能を守ることは、楽しい食事、そして健康を守ることにつながります☆

食事の前には、ぜひこの嚥下運動を取り入れてみてくださいね!(^▽^)/~~

<出典>

なるほど摂食嚥下障害 浜松市リハビリテーション病院 藤島一郎先生監修

http://www.emec.co.jp/swallow/swallow_exercise01.html

口腔機能向上事業等関連資料 滋賀県介護予防市長支援委員会口腔機能向上部会

http://www.pref.shiga.lg.jp/e/lakadia/kaigoyobo/kankeisha/files/kokushiryo_4.pdf

嚥下障害 日本気管食道科学会

http://www.kishoku.gr.jp/public/disease04.html