こんにちは!わこです!

今回は前回に引き続き、むくみを解消してくれる、ストレッチ・食べ物について紹介します 🙂

・むくみ解消!簡単ストレッチ

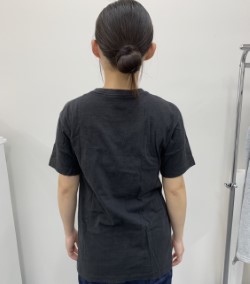

■上半身のリンパを流す

①背筋を伸ばします。

②両手を上に向けてぐっと伸ばします。

③ゆっくりとひじを下に降ろし、左右の肩甲骨を近づけていきます。

④肩の力を脱力する感じで抜き、両手を下に降ろします。

Point 一連の流れが終わるまで、呼吸を止めないこと!

※ストレッチを行うときは呼吸を止めないことが大切です。呼吸を止めると筋肉が硬くなってしまい、血液やリンパの循環がさらに悪くなってしまいます。

■足のリンパを流す

① 両手で脚の付け根にあるリンパ節に向けて、ももの表側を下から上に向けてなで上げます。

② 表側から始め、裏側も下から上に向けてなで上げます。

③ 足首に両手をあて、ひざに向かってなで上げます。

④ ふくらはぎをひざ裏に向かってなでます。

Point 強く力を入れすぎないこと!

・むくみを解消してくれる栄養素

①カリウム:塩分を体外に排出する働きがある

アボカド、バナナ、ほうれん草、その他フルーツ類など

②クエン酸:体内の老廃物を分解・排出する働きがある

グレープフルーツ、レモンなど

③ビタミンE:体内のナトリウムを尿中に排出する働きがある

モロヘイヤ、アボカド、プルーンなど

④サポニン:体内の水分量を調整する働きがある

きゅうり、ごぼう、小豆、にんにくなど

⑤ビタミンB6:ホルモンバランスを整え生理前のむくみを抑える働きがある

まぐろ、かつお、牛レバー、大豆など

むくみが気になるときは、ぜひストレッチをして、食べ物に気をつけてみてくださいね。

次回は有酸素運動の階段昇降についてです。お楽しみに!

<参考>

medical note 足のむくみ

https://medicalnote.jp/symptoms/足のむくみ

V・ドラッグ